Raspi4用のエミュレータ専用OSには「RetroPie」や「Recalbox」などがある。

このふたつのエミュレータ専用OSは公式サイトでダウンロードできるようになっており、ラズパイのブートイメージ作成ツール「Raspberry Pi Imager」でも選択できます。

このふたつの専用OSの他にもいくつかのエミュレータ専用OSがラズパイ4に対応していが、そのうちのひとつ「Batocera」を試してみたい。

「Batocera」といえば先日x86系CPU用のものを試してみたがCPUの処理能力不足で不甲斐ない結果となった。

「raspi4」上の「Batocera」の実力はどんなものなのか?試してみたい。

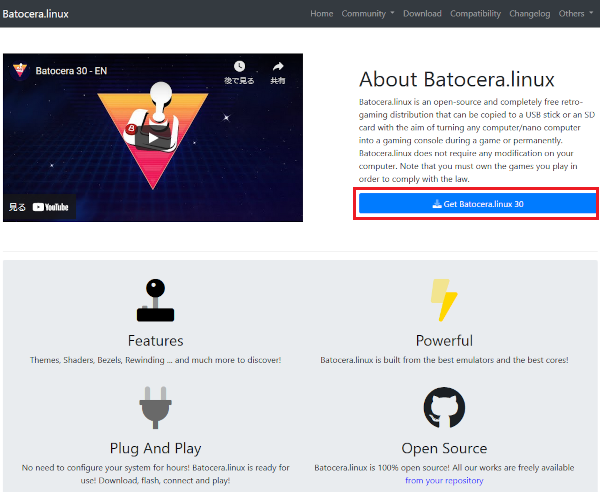

Batocera の入手

イメージは「Batocera」の公式サイトでダウンロードできる。

公式サイト:Batocera.linux

▼トップページの「Get Batocera.linux 30」より。

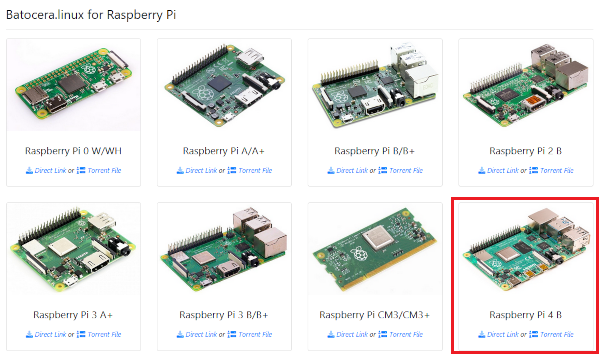

▼「Raspberry Pi 4 B」のイメージがダウンロードリンクになっている。

ダウンロードが完了したらブートイメージを作成していく。

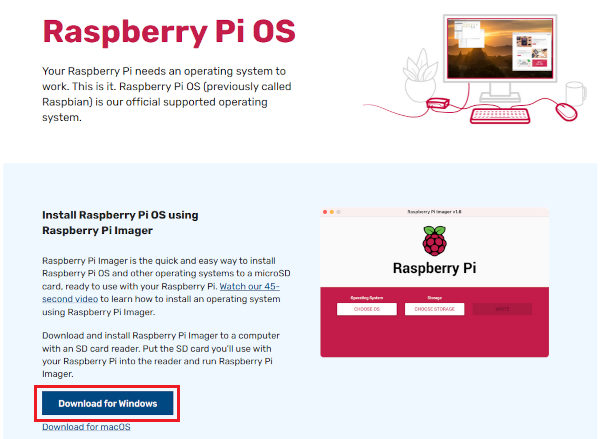

ラズパイなので公式ツール「Raspberry Pi Imager」を使って作成する。

▼「Raspberry Pi Imager」はラズパイの公式サイトで入手できる。

Raspberry Pi OS – Raspberry Pi

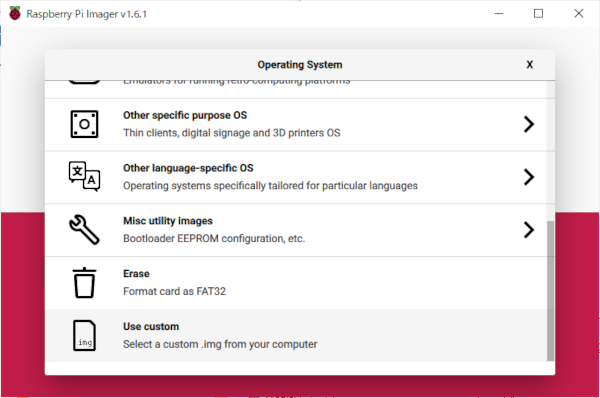

▼ダウンロードしたファイルをインストールしたらスタートメニューから起動。

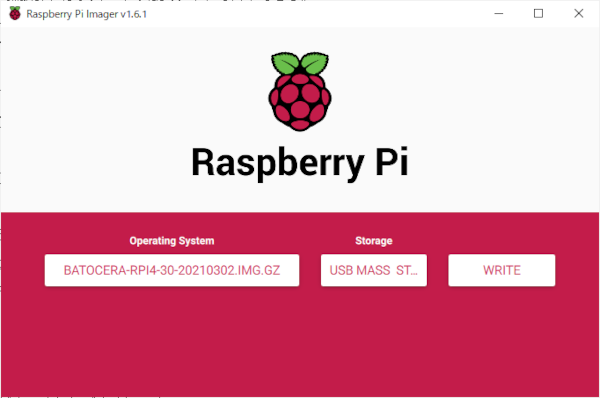

▼「CHOOSE OS」で「Use custom」からダウンロードした「Batocera」のイメージを選択。

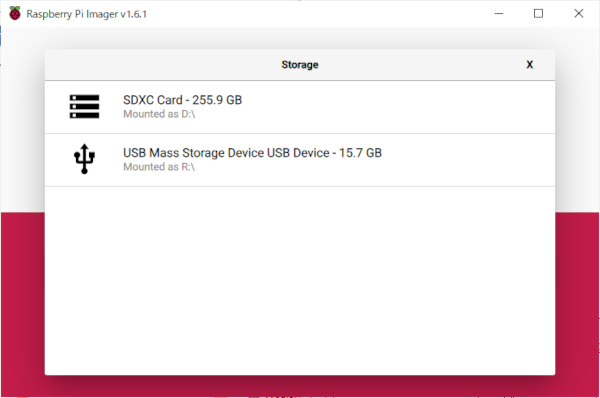

▼「CHOOSE STORAGE」で書き込みするSDカードを選択する。

microSDカードは16GBもあれば余裕、おそらく8GBでも大丈夫だと思う。

最近では小さい容量のmicroSDよりも大きな容量のものを買った方が安いこともある。

▼SDカードの選択を間違えていないことを十分に確認して「WRITE」。

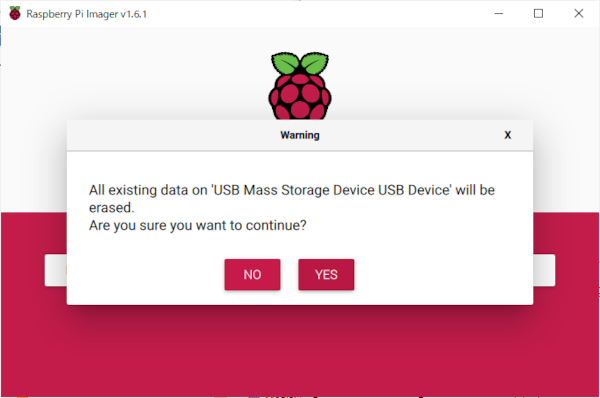

▼最後にホントにいいか聞いてくるので再確認して「YES」。

▼書き込み中。

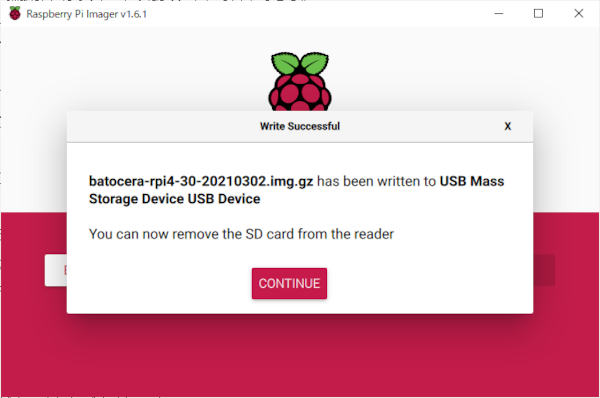

▼「Write Successful」このメッセージが表示されれば書き込み完了。

Batoceraの起動

ブート用のSDカードができたのでRaspai4ボードのTFカードスロットに挿入。

操作が必要になるのでゲームコントローラかキーボードをUSBポートに接続しておく。

ネットワーク経由でファイル操作も必要になるのでLANケーブルも接続しておく。(Wi-Fi経由でもOK)

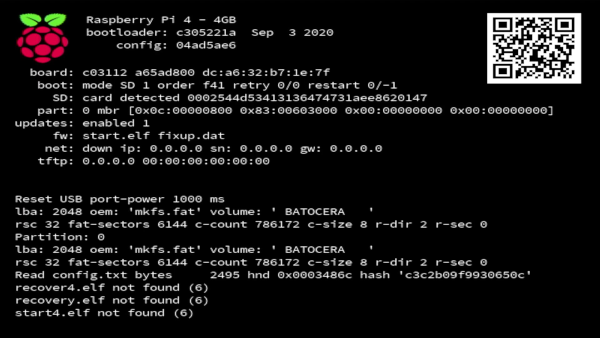

▼電源を投入するとSDカードから読み込んで起動する。

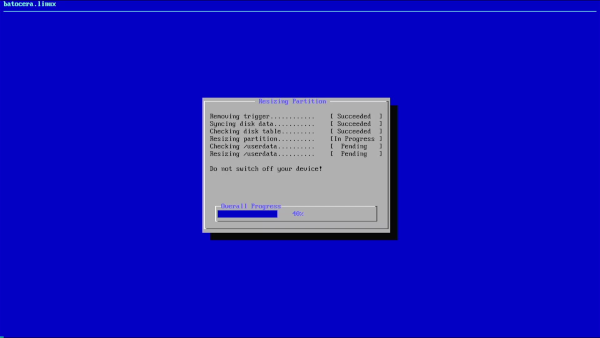

▼いつもの儀式、パーテーションの最適化。

▼するとあっという間にメニュー画面が。

速い、PC版ではものすごーく時間のかかった初期化があっという間に終わって立ち上がった。

導入は「Lakka」並みにお手軽だ。

メニューにはまだ「X68000」も「X1」も登場していない。

まずは必要なファイルを「Batocera」内に用意するためSSH接続でファイル操作する。

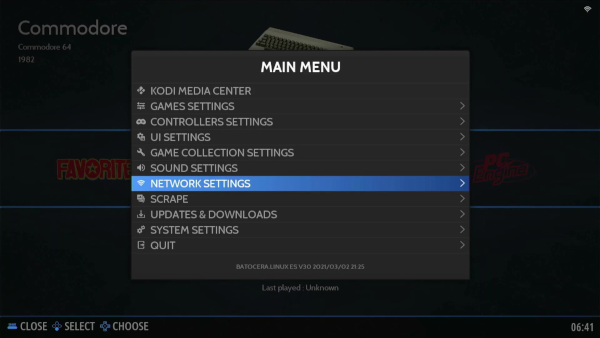

▼「START」ボタンを押してメインメニューを表示したら「NETWORK SETTINGS」。

▼表示されたIPアドレスをおぼえておく。

▼ちなみに「SYSTEM SETTINGS」から「LANGUAGE」の項目で表示言語を切り替えられる。

まあ、メニュー表示はたいした内容じゃないので日本語に変更せずにそのまま英語表示にしていますが。

次はwindowsパソコンからファイル操作。

SSHクライアントソフトの「WinSCP」を起動する。

▼「WinSCP」はここから入手できる。

WinSCP :: Official Site :: Download

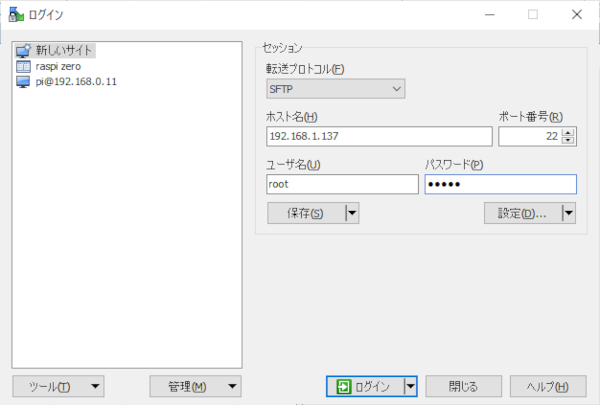

▼「WinSCP」を起動したらメニューより「セッション」「新しいセッション」。

表示されたウィンドウで新しいサイトを選択してユーザー情報を入力してログイン。

ホスト名:先程確認したIPアドレス

ユーザー名:root

パスワード:linux

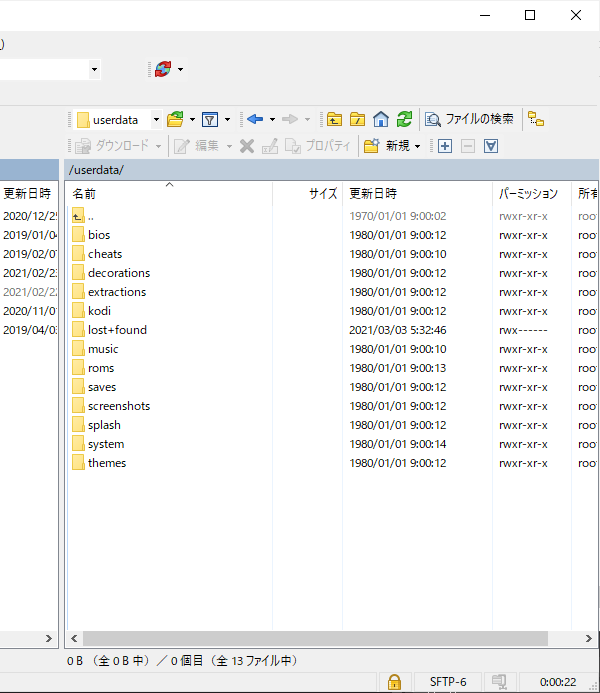

▼接続に成功したら「Batocera」のフォルダ構成を見てみる。

「/userdata/」の下に「bios」フォルダがある。

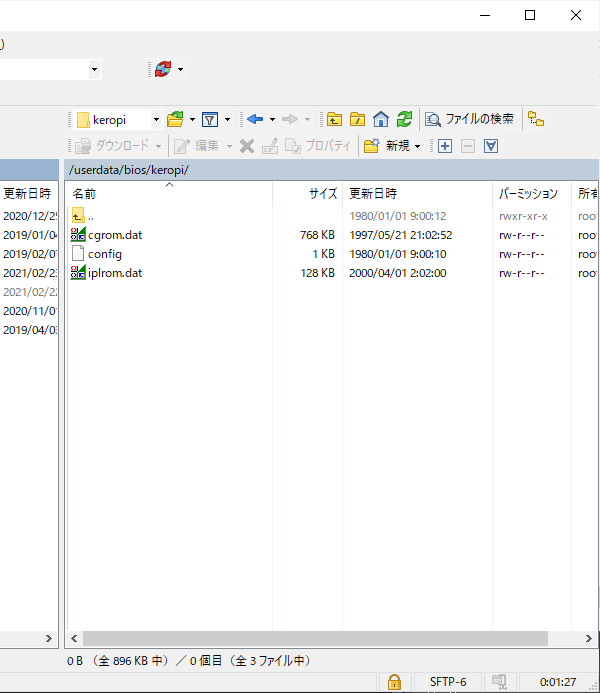

▼「bios」フォルダの下に「keropi」フォルダがあるのでそこに「X68000」のBIOSROMデータを保存する。

「X68000」のBIOSROMデータを実機から吸い出すのが難しい場合は、公式に無償公開されているものがあるのでそれを使わせていただくことも可能だ。

無償公開されたシャープのソフトウェア – ソフトウェアライブラリ – X68000 LIBRARY

このウェブサイトの「IPL-ROM」のリンク先でX68000各機種のBIOSROMが公開されている。

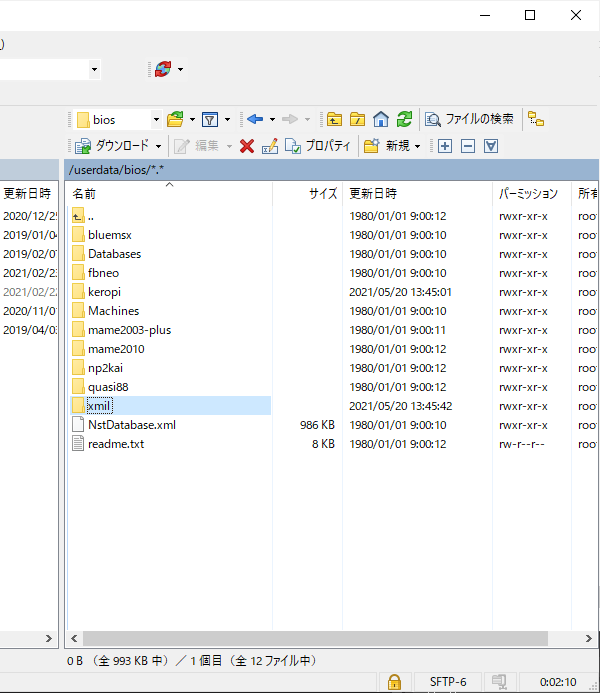

▼「X1」のBIOS用フォルダは用意してないようなので「xmil」フォルダを「bios」の下に新規作成する。

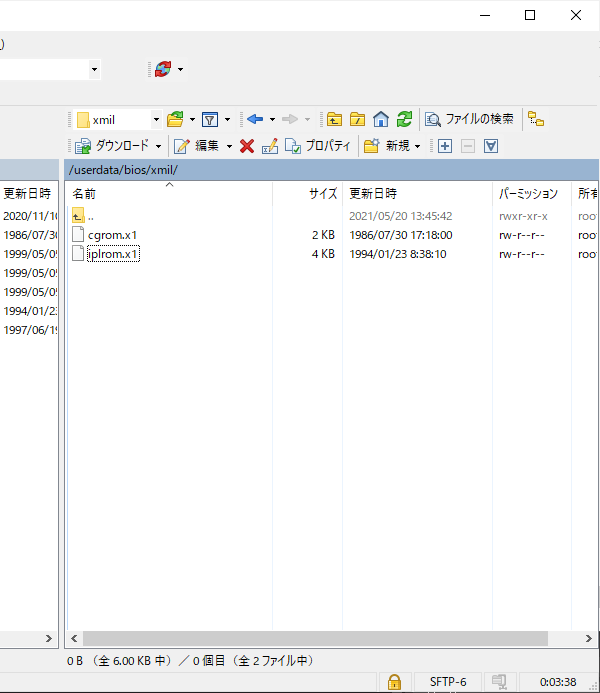

▼「X1」用のデータは拡張子が「x1」。

ファイル名を間違えると「Batocera」が認識してくれないので要注意だ。

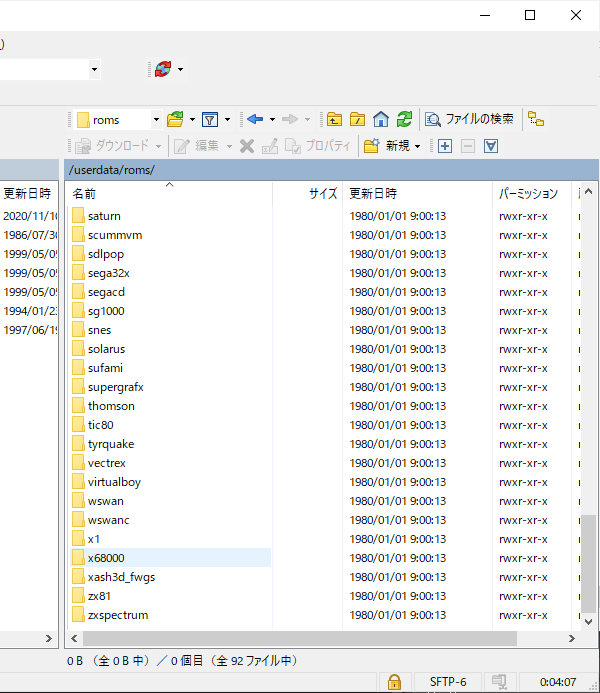

▼「roms」フォルダの下に機種名のフォルダができているのでそこにディスクイメージを保存する。

以上でSSH接続によるファイル操作は終了したので「Batocera」に戻る。

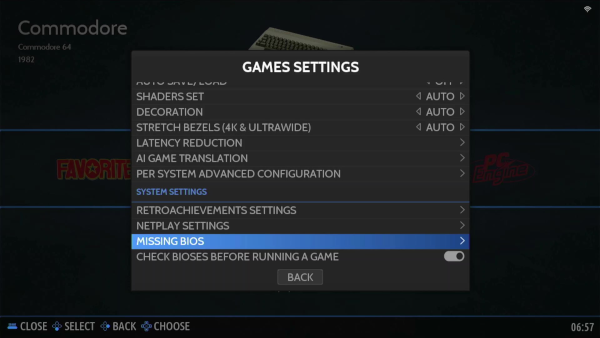

▼「Batocera」のメインメニューから「GAME SETTINGS」「MISSING BIOS」と進み。

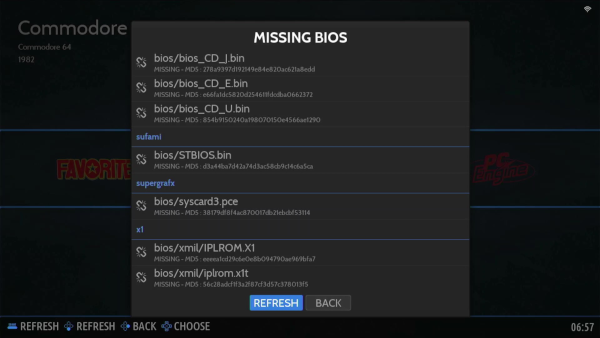

▼インデックスが「x」のところまでいき、「X68000」と「X1」のところに表示がないことを確認する。

機種名が無ければOKだが、画像のようにファイル名が残っているということはファイルが正しく認識されていないということ。

ファイル名が違うか拡張子が違うかそもそもデータがおかしいか。

フォルダ名も間違えていないか確認する。

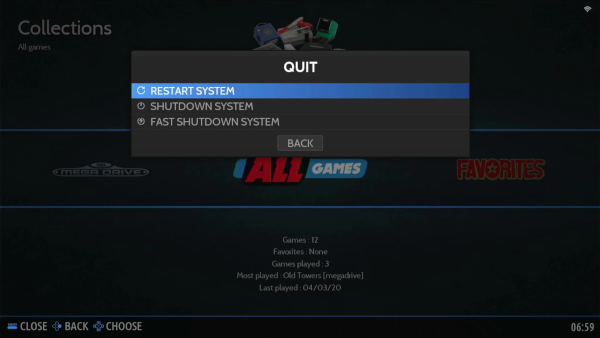

▼BIOSデータが認識されたらリスタート。

再起動してくるとメニューには。

見事「X68000」が登場した。

「X1」も。

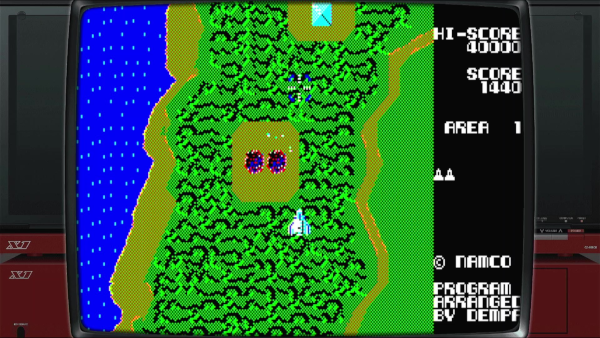

念のためディスクイメージを起動してみる。

▼「X1」版の「ドラゴンバスター」。

▼「X68000」版の「バラデューク」。

どちらも問題なく起動した。

raspi4版「Batocera」のレトロPCレビュー

前回「Lakka」での「X68000」の再現度が素晴らしかったのでそれと同等になるか。

パソコン版「Batocera」のパフォーマンスは思わしくなかったので少々不安ですが。

早速見ていきましょう。

まずは「X1」版の「ドラゴンバスター」から。

これはいきなり苦しいな。

クロービスのチラつきが半端ない。

おまけに処理がすごく重くなるところがあって思うように操作できない。

ドラゴンバスターではスティックを2回倒すと走り出すけどタイミングが取れなくてミスが多発する。

ドラゴンのステージではBGMの速度が半分くらいに落ち、クロービスが重くて思うように動かない。

x86系CPU版もそうだったけど「Batocera」とレトロパソコンのエミュレータの相性はすごく悪いのか。

それとも他のレトロゲーム機も重くてOSそのものがCPUパワーを必要とするのか。

いずれにせよ他に軽快に動くOSがある以上は、いかにフロントエンドのセンスが良くてもこのOSを選ぶ理由は無いな。

次は「ゼビウス」。

元々のオリジナルが重くてなんとか動いていたゲームなのでエミュレータが重いのかそもそもこんなもんだったのか、といった感じ。

「ドラゴンバスター」ほどの違和感はない。まあ普通に遊べる感じ。

アンドアジェネシスが出てきたらどうなるか気になるけどドラバスで意気消沈したからそこまでプレイする気になれない。

次は「ハイドライド」いきまーす。

ハイドライドはネットブックの「Batocera」でも違和感が無かった。

スライムや森の人などキャラクタが多いわりにスムーズに動く。

問題ナッシング。

次はシューティング部門から「グラディウス」。

背景があまりないからかな、スムーズだ。

やはり「Batocera」の「X Millenniuim」は「ドラゴンバスター」がちょいと厳しい感じ。

「X1」エミュレータの処理能力はドラバスで測るのがよさそう。

ここまで見た感じネットブック「lenovo s205」とラズパイ4の「Batocera」はほぼ同じパフォーマンスのように見える。

スペック的に「raspi4」のSoC「Broadcom BCM2711」と「lenovo s205」のCPU「AMD-E350」は同レベルということか。

windowsの動きも同じようにモッサリしてるし、ある部分の処理能力は似たようなものなのかもしれない。

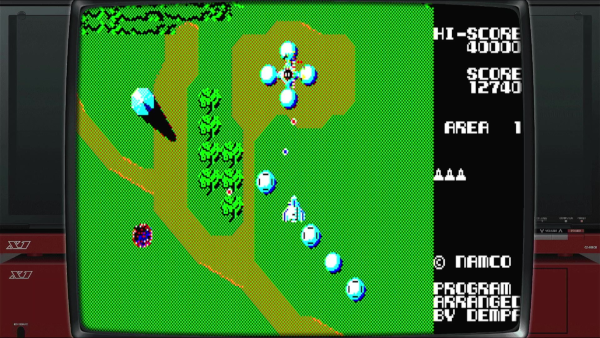

次は「X68000」の「バラデューク」。

予想通り、オープニングサウンドが少し詰まる。

X1のドラバスで処理落ちが発生するようでは「X68000」版の「バラデューク」は厳しいか。

次はX68000版「ドラゴンバスター」。

これは。

X1版のドラバスよりも全然いける。

ところどころサウンドが遅れるところはあるけど、クロービスの動きも早いし滑らか。

ドラゴンのステージもほとんど遅れない。

X1版のドラバスは処理的に厳しいのだな。

次は定番の縦シュー「ゼビウス」。

うん、時々一瞬だけ音が詰まる。

それ以外は問題なし。

音がズレるのが気持ち悪いけど。

最後に横スクロールシューティング「R-TYPE」。

やっぱりこれは厳しいですね、オープニングサウンドから遅れが。

X68000は完璧移植ゲームが多いので全体的に処理遅れが気になるという結果に。

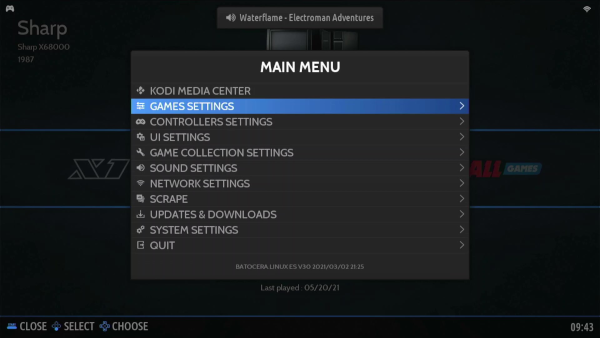

あとブラウン管表示は味があっていいけど画面の端が見えなくて邪魔な気もするので。

画面のブラウン管フレームを消す。

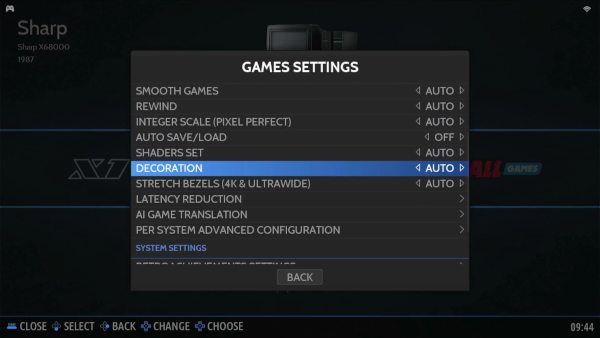

▼「MAIN MENU」から。「GAMES SETTINGS」。

▼「DECORATION」。

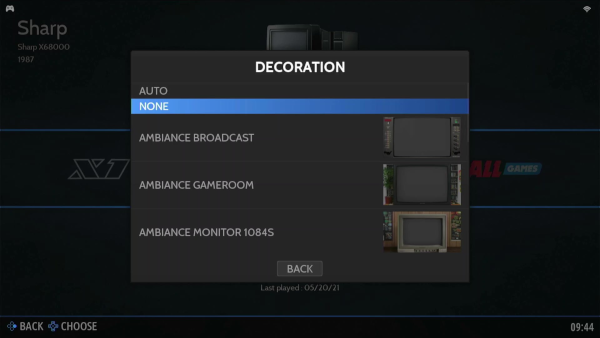

ここでフレームを選べるし消せる。

▼デコレーションを「NONE」にしておけば全画面を表示できるようになる。

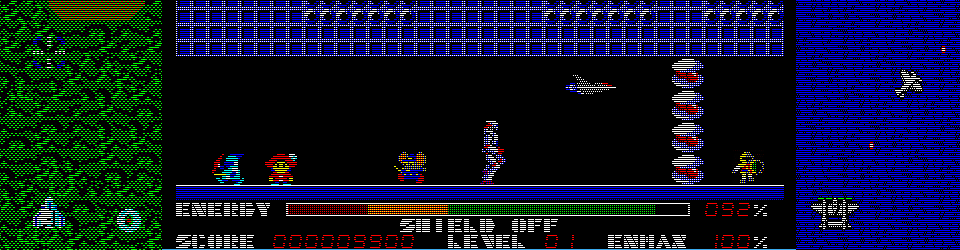

▼フレームが無ければ画面いっぱいにゲーム画面を広げられる。

以上、「Raspi4」の「Batocera」を試してみましたが。

レトロパソコンのエミュレータとしてみたときは、他にベストな専用OSがあるのでこれを選ぶ理由は無いように思う。

他のレトロゲーム機は試してないのでわかりませんけど。

画面のフレームなど、いいところもあるだけに惜しいフロントエンドだと思いました。

今回は以上です。

コメント